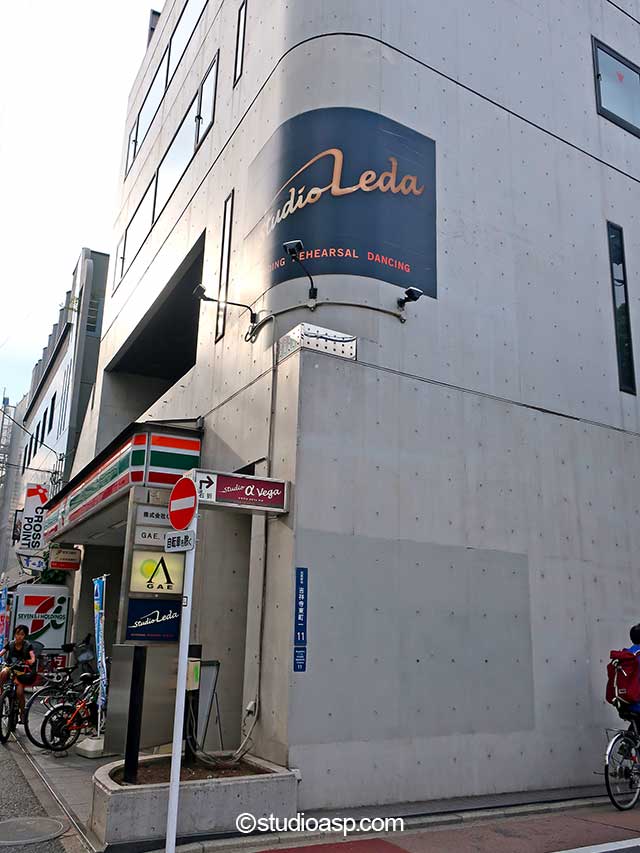

音楽スタジオファイル Vol.12

- Studio Leda について

- 2005年に設立。今年(2015年)で10周年を迎えた。吉祥寺で40年以上の歴史をもつライブハウス『曼荼羅』系グループのリハーサル&レコーデイングスタジオ。エンジニア兼マネージャー水谷氏の『音楽はあくまで人間関係から作り上げるもの』いう信念がスタジオの至る所に散りばめられた人間味溢れるスタジオ。曼荼羅グループ独特の内装美、数々の装飾品から、足湯までを設置するといった並々ならぬこだわりでで多くのミュージシャンから愛されている。

音楽スタジオの中の人に話を聞いてみた〜 Studio Leda 編

このコーナーは音楽スタジオでミュージシャンをサポートしてくれる「中の人」に突撃インタビューして、色々お話を聞いてしまおうというコーナーです。中の人の皆様、ご協力ありがとうございました。

Studio Leda マネージャー/レコーディングエンジニア 水谷勇紀 氏

ミュージシャンと「より深い関係を作りたい」という想いではじまったスタジオ。

本日は吉祥寺Studio Ledaのマネージャーでエンジニアの水谷勇紀さんにお話を伺います。Ledaはライブハウス曼荼羅系列のスタジオだとお聞きしました。

はい、そうですね。曼荼羅グループの音楽スタジオになります。曼荼羅(※1971年創業)としてライブハウスを運営していく中で、会社としてはいつかは音楽スタジオを作りたいと考えていたそうです。

なぜ、音楽スタジオを作ったのでしょうか。

まず一つは、ミュージシャンに快適な練習環境を提供してあげたいという気持ちです。それと、もう一つはミュージシャンやアーティストとより深い関係を作りたいという想いです。

ライブハウスだけでは物足りなかった?

ライブというのは、ライブハウス・ミュージシャン・お客さんの三者がパートナーとなって、一緒に素敵な一日を作るものです。ところがライブハウスではミュージシャンとの接点というのがライブの時だけなんです。なかなかお互いの思いを伝え合う機会もなく、極端な話になると、当日、ライブハウスに来て演奏して、あとは(チケット清算などの)お金のやり取りだけになってしまう。

確かに、ライブハウスとミュージシャン、ドライな関係になりがちかもしれません。

「今日の曲はこうだった。ここが良かった。ここが良くなかった」とか、そういう深い話も出来る関係を作りたいということでリハーサルスタジオを、そして良いライブが出来るようになったらその演奏を録音したい、ということでレコーディングスタジオを作りました。それが10年前のことですね。

当初からレコーディングスタジオも考えていたのですね。

そうですね。2006年くらいからコンピューターベースのレコーディングシステムが主流になって、導入費用ももだいぶ下がったこともあってレコーディングスタジオを作れました。それ以前はレコーディングスタジオを作るのってものすごく費用がかかってしまって、録音がテープベースのMTR(マルチトラックレコーダー)の時代だったら無理でしたね。

水谷さんはその頃からエンジニアとして活動されていたのですか?

元々はフリーランスのエンジニアでしたが、Leda立ち上げの際に声をかけてもらいました。そのうちにスタジオ全体のマネージャーもやることになったんです。

それと、Ledaと同じ建物の1Fに『Studio α Vega』(スタジオ アルファ ベガ)があります。

Ledaをやっているうちに、「もう少し広い部屋があるといいなあ」となりまして、ちょうど1Fの物件が空いていたのでLedaの別館としてα Vegaをオープンしました。

Ledaとは何か方向性が違うスタジオなのでしょうか?

Ledaの窮屈さを解消したかったという部分がありますね。広いロビーにソファー等も設置してあります。大人の人達の中には、お金を払ってゆったりくつろぎたいという方もいらっしゃると思うので。

Ledaも十分ゆったりしていると思いますが、どちらも雰囲気や内装にこだわりを感じます。

そこは曼荼羅グループのこだわりですね。例えば素敵なランプを置いてみたり…。まあ、僕はエンジニアなので、個人的にはランプよりマイクや機材にお金かけて欲しいけど(笑)。曼荼羅の哲学ですね。

『面白いことやって楽しくやってるぜ!』っていうのを打ち出していく。

そして、何より突っ込みたいのがバルコニーの『足湯』ですよ!

あれは僕が考えて、ネットで一番良い足湯を作っているところを調べるところから始めました。

なぜ「足湯」なんでしょう(笑)?

意図としては裏表の二通りあります。表向きには「面白いって思ってもらえたら嬉しい」ということ。そして裏…、本音の部分ですが、現状、音楽に関わっている多くの人が「いっぱいいっぱい」な状況にあると思うんです。みんな「なんとかしなきゃ」って焦ってる。 その状況をこのまま放っておくと、きっとどんどんネガティブな方向に陥ってしまうんです。

ああ…。すでにネガティブが平常運転になっている人、多いかもです。

そうそう。身近な例ではスタジオ経営も、何とかしようとして値下げの一途とか(笑)。そうやってネガティブな状態が続くと、スタッフもお客さんもみんな顔が暗くなっちゃう。だったら、うちらから「面白いことやって楽しくやってるぜ!」っていうのを打ち出して行きたいんです。そうすれば、面白いと思ってくれる人達が集まってくれて、全体が明るく楽しくなるんじゃないかな。

心地良い連鎖反応ですね。

もちろん、音楽でそれが実現出来たら一番良いのですが、もっと簡単なことからも始めてみよう、というのがもう一つの意図です。その結果がどうなるかは具体的にはまだわからないけど、少しでもネガティブな流れは止めたいですね。

足湯温かいな〜! 素敵なアイデアです。

ありえないものがあると、それだけで面白かったりしますからね(笑)。

ところで足湯の設置は、会社の上の人にちゃんと話を通してのことですか?

いえ、内緒で…! まあ、自分のお金で買ったんで(笑)。 面白い事を考えることは、物事の突破口になると思っています。スタジオのコンセプトとしては、『世界初』と『世界一』がいっぱいあることです。誰もやってないことをやってかないと!

そういう個性的なところもLedaの魅力だと思います。

面白い事を考えている人は沢山居ると思いますが、多数の店舗を持っているスタジオさんや、組織が大きいとなかなか実現しにくい面もあると思います。うちのスタジオはここの一店舗だけですし、予算も限られた中でやってますからね。やりたいことをやれるのは強みです。

自分が率先して誰もやってなかったようなことをやっていきたい。

しかし、さすがに足湯は水谷さん以外には思いつきません。

スタジオに素晴らしいギターアンプがあっても、そこまで驚くものでもないですからね。

想定できる範囲内のことですからね。

そこらへんはお金があれば誰でも出来ることだし、お金がないからこそ誰も思いつかないようなことをやっていきたい。今はお金がある人達でも困っているわけだから、その人達と同じことをやっていても到底敵わない。だからこそ、自分が率先して誰もやってなかったようなことをやりたいですね。

レコーディングの現場もその発想を持ち込んで?

レコーディングに関しては、サポートする立場ですので、あくまでお客さん主導で進めていきます。それ以外のところで、スタジオとして面白い事をやっていれば自ずと人が集まってきてより面白いものが作れるんじゃないか、という発想でいろいろな企画をやっています。

なるほど。スタジオとして面白い取り組みを打ち出していくんですね。

そのうちの一つで、Ledaで録音した山下達郎の『クリスマスイブ』完全再現レコーディングというのがあります。山下達郎さんといえば、日本のレコーディング業界の中でも、サウンドからアレンジから演奏まで一番こだわってるミュージシャンです。

はい、山下達郎は「音の職人」と呼ばれています。が、どういう経緯で制作したのでしょうか?

Ledaの周りで「高校生の頃から山下達郎のファンで、レコードは全て持っていて、MTRで自分でも何回もクリスマスイブをレコーディングしている」という人がいるんです。大和真二郎くんというボーカリストなのですが、彼は、未だに(オリジナル音源が)どのように録音されたかよくわかっていない『クリスマスイブ』間奏のカノンの多重コーラス部分を、なんと自分で何十回も録音実験して解明し、それを完璧に再現できると言うんです(笑)。

それはマニアックなファンですね。もはや職人です。

それで、Ledaのスタジオでオリジナルと聴き比べながら完全に同じものを作ろうというと。見方によっては、完全に同じことを再現しているだけなので『バカだなあ…』と思うところもあるかもしれませんが、聴くと面白いところあるんですよ!

音楽をやっている人ならこのクオリティに驚愕すると思います。

多分、今まで山下達郎さんの作品をここまでそっくりに再現した人たちはいないと思います。ただ、歌まで完全に似せきってしまうと、単なるモノマネになってシラケてしまうので、あくまで『大和くんの歌だけど山下達郎さんのことがすごく好きだ』ということが伝わるものに仕上げました。YouTubeで公開しています。

しかし、普段の業務で忙しい中でここまで仕上げたことも驚きです。

もしお金が沢山あったら、極端な話、山下さんのレコーディングに参加した本物のミュージシャンを雇って再現してしまえばいいのかもしれない。でも、それだと面白くないんですよ。そうでなくて、ギャラが1円も発生しない現場で、『山下達郎が好きだ』という思いだけの人間が集まって、そっくりなものを再現し作りあげるというバカバカしさが面白いんです。

音楽を始めるきっかけも、『好き』ってとこだったと思う。その『好き』が大事なんですよ。

音楽始めるときの原点って、そういうところだったはずですね。

そうですね、誰しも昔のピュアな気持ちというのは持っていると思います。だからきっと、この動画を観たら「あ…、レコーディングしたいな」って思ってくれるかもしれない。音楽を始めるきっかけも『好き』ってとこだったと思う。その『好き』が大事なんですよ。ってまあ…、ここまで言うと後付の話になっちゃってるかな(笑)? 原点は「面白いから、どこまで出来るかやってみようぜ!」ってことで始めただけですけどね(笑)。

「好きだからやっている」のパワー恐るべし、です。

やっていることに意味を求めたり、責任を背負わすと何も出来なくなってしまう。だから、ただ面白いと思う事をやってるだけです。他にも、10ccの『I’m Not In Love』の完全再現もすでにやりました。さらには『We Are The World(USA FOR AFRICA)』のカバーもやりました。その頃、ぺヤングソース焼きそばが発売中止になってしまい、復活してほしいという思いを『We Are The World』のカバーとかけて制作しました。

ペヤングザ・ワールドですね! ゴリゴリの深夜枠感がたまらないです(笑)!

深く考えると仕事ではあるのですが、浅い意味では遊びの一環です。遊びの延長に仕事が繋がってくると思います。幸いなのは、会社が、こういう活動を多目に見てくれているってことですね。応援してくれているかはわからないけれど、手伝ってくれる仲間がいっぱいいるのは素敵なことです。

音楽不況が続いて、少し冷めてしまっている若い世代に『こういう楽しみ方もあるよ』と伝えたいです。

ここから始めちゃっていいのかな(笑)? でも自分たちの時代と今の時代の子達では、音楽を始める動機がちょっと違うのかもしれませんね。自分らの頃は、学校に楽器なんて持っていったら校門で怒られる世代でしたが、今は、楽器を持ってくると、先生から「お、練習頑張れよ」と言われたりするそうですもんね。

今と昔ではバンドや音楽活動の捉え方はかなり違いますね。

自分たちの時代、音楽は「やらなくてもいいのにやっている」ものだったけど、今は、周囲の理解のおかげで、むしろ「やらなきゃいけないもの」になっているのかもしれませんね。でも、個人的には周囲の期待とかは気にせず、くだらないことをやって、だからこそ真面目に手を抜かないってことが大切なんだと思います。

くだらない真面目さの方がビジネスになったりすることもあります。

そこを狙っていたりします(笑)。自分達も、放っておいたら最初から真面目になりすぎて小さくなってしまいますからね。バランスが大事です。

本日はありがとうございました。最後にStudio Ledaのこれからについて、メッセージ等ありましたらお願いします。

うちのスタジオだけで考えると出来ることが制限されてしまうので、そこはちょっと置いといて…。

今は、若い人にとっては、音楽よりスティーブ・ジョブズ(元Apple CEO/創業者)みたいな起業家になろうと思ってる人の方が多いんじゃないかな? 彼らにとってはロックスターより起業家のスターの方がかっこいいんじゃないかと…。そうなるとロックスターになる可能性のある人間が起業家になってしまいます。

でも、僕はそういう人にこそ音楽をやって欲しいんです。そうすれば、もっと音楽が面白くなって、音楽をやりたいという人が増える。そして、音楽を聴いて救われたり、もっと頑張ってみようと思える人が増えるような…、そんな手助けが出来るようになったらいいなあ。

インタビュー特集一覧(バックナンバー)